L’anno d’oro del jazz

Miles Davis, Charles Mingus, John Coltrane, Billie Holiday e gli altri: cronaca di un annus mirabilis.

Alcuni anni fa mi trovai a sfogliare una biografia di Shakespeare: A Year in the Life of William Shakespeare: 1599, di James Shapiro. Ad aver attirato la mia attenzione era stata la trovata dell’autore di concentrarsi su un solo e cruciale anno della vita di Shakespeare. L’idea di stringere in quel modo l’obiettivo mi incuriosì e mi è tornata in mente quando, per caso, mi sono accorto di un altro annus mirabilis. Altro mondo, altra epoca, altra arte: non più Londra, ma New York; non più il teatro, ma il jazz; non più il 1599, ma – giusto invertendo due cifre – il 1959.

Facciamo cominciare la geografia dell’annata 1959 del jazz newyorkese dal numero 207 della Trentesima strada, dalle parti dell’Empire State Building. Lì si trovava una chiesa ortodossa sconsacrata. La compagnia discografica Columbia l’aveva comprata per trasformarla in studio d’incisione, con oltre novecento metri quadrati di superficie e soffitti alti che la rendevano ideale per registrare anche orchestre di grandi dimensioni. Uno di quei rari studi di registrazione con una sonorità propria.

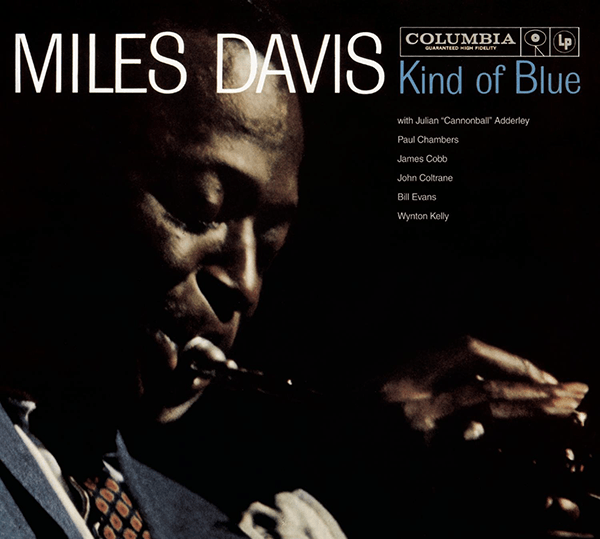

Il 2 marzo 1959, alle 14.30, in quella ex chiesa entra alla spicciolata il sestetto di Miles Davis: c’è da registrare Kind of Blue. Il gruppo si era costituito a metà 1958: al piano c’è Bill Evans (l’unico bianco), ai sassofoni John Coltrane e Cannonball Adderley, al contrabbasso Paul Chambers e alla batteria Jimmy Cobb, più Wynton Kelly al piano in un brano. Sette mesi più tardi, e dopo più concerti, comincia la prima delle due sessioni di registrazione di Kind of Blue. Cobb la ricorda come una “giornata primaverile”. Secondo le parole di Bill Evans nelle note di copertina, Miles Davis “concepì molti degli arrangiamenti dell’album solo poche ore prima della registrazione”.

Intanto, una settimana dopo, il 9 marzo, arriva nei negozi Porgy & Bess, l’album orchestrale che Miles Davis aveva registrato l’anno prima con Gil Evans. La seconda sessione di registrazione di Kind of Blue si tiene un mese e venti giorni dopo, il 22 aprile. Appuntamento al 207 della Trentesima strada di nuovo alle 14.30. Nel libro che Ashley Kahn ha dedicato a Kind of Blue, con la trascrizione dei dialoghi fra una take e l’altra, alla fine del brano Blue in green c’è Davis che rimprovera Chambers per qualcosa che ha sbagliato al contrabbasso, mentre due tecnici della sala di controllo, estasiati e increduli, si sussurrano: “Bellissimo. Bellissimo…”.

Kind of Blue è l’apice di una tendenza compositiva che Miles Davis, con i decisivi innesti classici apportati da Bill Evans, stava sviluppando in quel periodo: il jazz modale, ovvero – per farla imperdonabilmente semplice – un jazz sviluppato secondo blocchi di singoli accordi portati avanti a lungo e di particolari scale melodiche, a differenza delle strutture classiche allora più diffuse (in particolare del bebop, il genere di cui Charlie Parker era il santo protettore), fatte di molti e spesso velocissimi cambi di accordi. Alex Ross, nel suo Il resto è rumore. Ascoltare il XX secolo, individua la forza di Kind of Blue nella “lentezza onirica del movimento armonico”. Basta ascoltare quei primi secondi di ouverture dell’album – l’inizio del brano So What, con quel botta e risposta fra piano e contrabbasso – per capire che saranno quarantacinque minuti di una densità fuori dal comune.

“Kind of blue” sta per “piuttosto triste”, una frase che Miles Davis usava spesso per spiegare l’atmosfera di un suo brano. Ma era anche un gioco di parole con i toni blues di alcuni momenti dell’opera. L’album esce il 17 agosto 1959: è un successo immediato sia di critica che di vendite. Kind of Blue riesce a soddisfare sia gli ascoltatori che non chiedono niente di più di un raffinato e caloroso sottofondo, sia quelli che invece prestano attenzione alla carica espressiva e alle sfumature tecniche dell’opera. Intanto, nello stesso mese di maggio, Duke Ellington registra Jazz Party, un album in cui alla sua band regolare si aggiungono dei percussionisti sinfonici. Sempre in maggio, nello stesso studio dove il sestetto di Miles Davis tre settimane prima aveva inciso Kind of Blue, entra Charles Mingus. È lì per incidere il suo album d’esordio Mingus Ah Um, altro disco di bellezza straripante.

Già, Mingus: contrabbassista fra i migliori di sempre, compositore prodigioso e una personalità di quelle che – come si capisce tanto dalle interviste raccolte da John Goodman in Mingus secondo Mingus quanto dall’autobiografia Peggio di un bastardo– può dare vita a una rissa dal nulla. Le esecuzioni dei gruppi diretti da Mingus sono sempre a metà strada fra il rituale di purificazione collettiva, l’impetuosa protesta di strada, la celebrazione folklorica o il più commovente dei lamenti funebri. Anche per Mingus il 1959 risulta un anno eccezionalmente prolifico e costellato di capolavori: il contrabbassista e compositore registra Jazz Portrait in gennaio, Blues and Roots in febbraio, Mingus Ah Um in maggio e Mingus Dynasty in novembre. Come a dire che in un anno – in quell’anno – produce del materiale che potrebbe idealmente bastare da solo per una carriera intera, e una carriera di alto livello.

Uno dei brani più belli di Mingus Ah Um è Goodbye Pork Pie Hat, intenso tributo al sassofonista Lester Young, morto il 15 marzo. In effetti, il 1959 sa essere anche un anno maledetto. Il 17 luglio muore Billie Holiday, per cirrosi epatica. In quell’anno sarebbe uscito un album che avrebbero intitolato Last Recording. La piangono tutti. Thelonious Monk aveva tenuto per tanti anni in camera sua un poster di Billie: a ogni suo risveglio, la cantante di Strange Fruits era lì a fissarlo. Nella sua autobiografia, Miles Davis ricorda: “L’ultima volta che la vidi da viva fu quando venne giù al Birdland dove stavo suonando agli inizi del ’59. Mi domandò di darle qualche soldo per l’eroina e le passai quello che avevo. […] Ogni volta che mi capitava di incontrarla le chiedevo di cantare “I Loves you, Porgy”, perché ogni volta che lei cantava “non lasciare che mi tocchi con le sue mani calde” potevi praticamente sentire quello che sentiva lei”.

E Thelonious Monk come se la passava nel ‘59? Il 28 febbraio suona alla Town Hall: la prima parte del concerto con un quartetto, la seconda con un ensemble di dieci elementi. Durante le prove, spesso sale sullo sgabello del piano e balla. I musicisti che lo accompagnano sono perplessi, tranne chi fra di loro conosce bene Monk. Affetto da disordini psichiatrici, al pianista i dottori somministravano clorpromazina (la Thorazine), un antipsicotico utilizzato per contrastare gli effetti del bipolarismo e della schizofrenia. Gli effetti collaterali sono pesanti. Thorazine o meno, il concerto alla Town Hall è un successo, anche se più per il pubblico che per i critici. Nel 1959 a Monk non è permesso suonare nei locali, perché gli era stata tolta dalla polizia la sua Cabaret Card, uno strumento per esercitare un controllo più oppressivo sugli ambienti del jazz nero: il paradosso è quindi non avere il patentino per suonare nei locali, ma intanto essere ammesso da star nella prestigiosa Town Hall, e riempirla. Per Monk è una consacrazione. E pensare che solo poche settimane prima, in Delaware, era stato malmenato per strada senza motivo da poliziotti che lo avevano preso a manganellate accanendosi soprattutto sulle sue dita di pianista.

Mentre le vendite di Kind of Blue raggiungono cifre enormi, in città soffiano già dei nuovi venti d’innovazione. John Coltrane, per esempio, si sta affermando come un introverso quanto potente nuovo sacerdote da seguire. E, in quello stesso periodo, arriva in città Ornette Coleman con il suo free jazz, uno stile che si prefigge di superare alcuni degli ordinari vincoli formali del jazz. Coleman tenta di liberare l’improvvisazione jazzistica dalle sequenze di accordi prestabilite. L’obiettivo è affidare l’improvvisazione collettiva al senso di interplay, sviluppando un’acuta capacità di ascoltare e assecondare gli spunti e le direzioni prese dagli altri musicisti. John Lewis, il pianista del compassato Modern Jazz Quartet, dichiara che Coleman gli “ricordava ciò che James Joyce o Dylan Thomas avevano fatto in letteratura”.

Ornette Coleman sbarca a New York con il suo sassofono contralto di plastica nell’autunno del 1959. Secondo alcuni che avevano già avuto modo di ascoltarlo, era il jazzista più innovatore dai tempi di Charlie Parker, insieme a Coltrane. Dopo aver girovagato senza molta fortuna in varie città statunitensi, nel 1959 Coleman arriva dunque preceduto da trepidazione e aspettative. Il primo incontro con il pubblico newyorkese avviene al Five Spot, in una conferenza stampa il pomeriggio del 17 novembre. Dei tanti giornalisti e appassionati accorsi, alcuni rimangono folgorati, alcuni non ci capiscono niente ma percepiscono la forza di quella novità, e altri ancora se ne vanno delusi, o deridendo il sassofonista texano. Il quartetto – senza pianoforte, cosa per niente scontata all’epoca – di Ornette Coleman incide The Shape of Jazz to Come in primavera e Change for the Century in estate. The Shape of Jazz to Come si apre con “Lonely Woman”, un brano che riesce a rendere estremamente fluido il confine fra la melancolia abbandonata e l’inquietudine oscura.

In quei concerti dell’autunno del ’50, il quartetto è alle stelle: la sua intesa e la sua compattezza, pur in quella inedita assenza o apparente assenza di strutture, sbalordisce il pubblico newyorkese, seppur fra lodi sperticate e polemiche sarcastiche. Paul Bley dice a un giornalista: “Ornette aveva seminato il panico nel cuore dei celeberrimi jazzisti che calcavano le strade di New York, perché niente sarebbe stato più lo stesso”. Sul palco, il quartetto aveva una presenza dal fascino simile a quello che alcuni gruppi grunge avrebbero esercitato una trentina di anni più tardi: Charlie Haden, l’unico bianco del gruppo, sta tutto piegato sul suo contrabbasso quasi a nascondersi il viso; Billy Higgins suona la batteria con uno sguardo fisso, vacuo ma forte; Don Cherry suona la sua pocket trumpet reggendola come un rapper introverso farebbe con il suo microfono; e Ornette Coleman suona il suo sassofono contralto come se dovesse continuamente reprimere uno scatto d’ira lungo quanto il concerto.

Di Coleman, Miles Davis dice: “Diamine, ascoltate che cosa scrive, come suona. Dal punto di vista psicologico, quel tipo ha un gran casino nella testa”. Eppure, il pianista Paul Bley racconta che, in una delle serate del debutto newyorkese del profeta del free jazz, Davis “passò tutta la sera a parlare con il barista volgendo le spalle al palco, come se fosse passato di lì per caso a bere qualcosa”. Del resto, come dice il sassofonista Jackie McLean: “[Miles] è diventato arrogante, dicono, da quando ha avuto successo? Ma Miles era già arrogante quando ancora camminava nel girello!”. Max Gordon, proprietario del Village Vanguard (che è ancora lì, e non tanto diverso da com’era nel 1959), nel suo memoir Dal vivo al Vanguard ricorda: “Andandosene dal palco alla fine del primo set, Miles si fermò al tavolo di Gary Giddins [quindicenne suo fervido fan e futuro critico] per schiacciare nel portacenere il mozzicone della sigaretta che aveva finito. “Prendilo e mettilo da parte”, disse a Gary. “Un giorno varrà un bel po’ di quattrini”. In Quattro vite jazz, A.B. Spellman riporta il commento di Cecil Taylor, pianista dalla solida formazione classica ma radicale nel suo aderire al free jazz: “Miles Davis? Non suona male, per essere un milionario”.

A proposito di Cecil Taylor: nel numero del gennaio ‘59 di Jazz Review, Gunther Schuller, uno dei più rispettati critici e storici del jazz di sempre, aveva recensito i suoi primi due album, due opere di una certa complessità d’ascolto: Jazz Advance e The Cecil Taylor Quartet at Newport. Significa che nel 1959 gli eroi di quella che da lì a poco sarebbe stata definita la New Thing, come ci racconta anche Alyn Shipton nella sua Nuova storia del jazz, stavano già cominciando a guadagnare una certa curiosità nei circoli del jazz, e questo deve aver fatto provare ai musicisti più attenti alla propria reputazione un senso di accerchiamento. Durante una di quelle storiche serate di Ornette Coleman al Five Spot, arrivano insieme Thelonious Monk e Charles Mingus. Ascoltano per un po’ il quartetto di Coleman, poi Monk fa uno dei suoi celebri giri su se stesso e dice: “Diamine, queste cose io le facevo venticinque anni fa, però mica in tutti i pezzi”. E se ne va.

Coleman, da parte sua, Monk lo adorava, lo adorava al punto da dedicargli il brano “Monk and the Nun” in The Shape of Jazz to Come. Ovviamente, nonostante questo successo d’attenzione e i locali sempre pieni, a parità d’ingaggio Ornette Coleman guadagnava sempre molto meno di altri musicisti. Per non parlare dei musicisti bianchi. In un locale in cui suona più volte nel 1959, fa regolarmente il tutto esaurito, per milleduecento dollari a settimana: la settimana dopo nello stesso posto suona Dave Brubeck e il cachet è notevolmente superiore, e non riempie neanche il locale. A proposito di Dave Brubeck: anche per lui il 1959 è un anno decisamente fortunato. Il 14 dicembre pubblica l’album Time Out, in cui ogni brano si basa su una scansione ritmica diversa. Il brano più famoso è “Take Five” (composto in realtà dal sassofonista Paul Desmond): vende oltre il milione di copie. È un brano dal tema orecchiabile, ma con un ritmo in 5/4 (la maggior parte dei brani è in 4/4). Quello di Brubeck è un jazz bianco per eccellenza, se vogliamo, lontano dalla furia intelligente e a suo modo anarchica dei vari Coltrane, Mingus e Coleman. Brubeck fa il possibile per imporsi in circuiti – e stipendi – diversi da quelli del jazz dei club. Ci riesce.

La questione razziale è determinante da molti punti di vista. Pensiamo solo all’episodio che il 25 agosto 1959 accade a Miles Davis. In quel momento è uno dei musicisti più in vista del momento, ma questo non lo mette al riparo dagli ordinari episodi di razzismo. Di fronte al Birdland, uno dei club più importanti di New York, e proprio nei giorni di una serie di concerti tutti esauriti del suo sestetto, il trombettista accompagna un’amica bianca a prendere un taxi di fronte alla porta del locale. In quel momento passa un poliziotto bianco, e l’immagine di una donna bianca accompagnata da un uomo nero, seppur elegantissimo e con il suo nome scritto a caratteri cubitali nella porta del club lì a pochi metri, non deve andargli giù. Il poliziotto urla a Davis di allontanarsi. Comincia una colluttazione, il poliziotto estrae il manganello, lo colpisce alla testa e lo porta in prigione. Alcuni fotografi ritraggono il trombettista con la giacca tutta sporca di sangue. Davis viene presto discolpato di ogni accusa, ma l’umiliazione rimane.

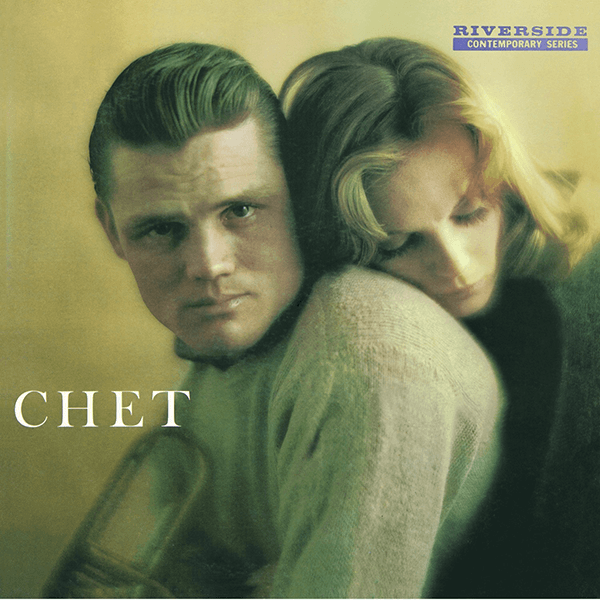

Miles Davis non è l’unico trombettista ad avere problemi con la legge, in quelle giornate newyorkesi. Succede anche a Chet Baker. Il trombettista e cantante bianco passa metà del 1959 a New York e metà in Italia. In quell’anno registra e pubblica alcuni album fra più importanti della sua carriera, fra cui Chet, accompagnato dalla stessa sezione ritmica del gruppo di Miles Davis (Bill Evans al piano, Paul Chambers al contrabbasso e Philly Joe Jones alla batteria). Nelle sue memorie, Come se avessi le ali, il trombettista scrive: “A New York, nella primavera del ’59, si svolse il mio processo: mi appiopparono sei mesi da scontare a Rikers Island. Passai dieci giorni in infermeria e poi mi misero con gli altri”. Intanto, in un mondo per molti versi agli antipodi stilistici di Chet Baker, e spinti dal nuovo vento avanguardistico che soffia su New York, anche Mingus e Coltrane vanno verso un linguaggio tonale più aperto. Ma Coltrane non lo farà prima di regalarsi anche lui un capolavoro personale, per quel 1959: Giant Steps.

Il 26 marzo, racconta Lewis Porter in Blue Trane, l’introverso – e in strenua e dignitosa lotta contro la dipendenza da eroina – sassofonista entra in studio. Ma, evidentemente insoddisfatto, decide di non usare niente del materiale uscito da quella sessione. La seconda sessione si tiene il 4 e 5 maggio. Ne esce un altro gran disco. Oltre ai ritmi vertiginosi e alle armonie complesse di tutto l’album, Giant Steps contiene anche “Naima”, una struggente ballata dalla cadenza lentissima e con una linea di contrabbasso ossessiva che si distende ai piedi del tono romantico della melodia principale: l’abisso è dappertutto e, per uno come Coltrane, un brano d’amore non poteva certo essere sufficiente per distrarlo da questa consapevolezza.

L’approccio compositivo di Giant Steps è molto diverso – se non per certi versi opposto – a quello di Kind of Blue. Le composizioni sono per lo più velocissime e le strutture complesse, a partire dal brano che dà il titolo all’album. Per farla breve: i centri tonali dei brani di Kind of Blue sono pochi e dilatati; quelli di Giant Steps, al contrario, tanti e vertiginosi. Coltrane era uno che studiava maniacalmente anche durante gli intervalli dei concerti con il sestetto di Miles Davis.

Poco tempo prima, Joe Termini, proprietario del Five Spot e di altri locali, aveva incoraggiato Coltrane a lasciare il gruppo di Miles Davis: “John, fatti un gruppo tuo, è ora”. Nasce il John Coltrane Quartet: poco dopo la registrazione di Giant Steps, il sassofonista comunica a Miles Davis la sua uscita dal sestetto, seguito anche dagli altri membri. Del resto, era una band all-star da cui sarebbero nate altre formazioni fondamentali. Per esempio, è nel 1959 che Bill Evans forma il suo primo trio. I membri, il bassista Jimmy Garrison e il batterista Kenny Dennis, glieli consiglia Miles Davis. A proposito di Davis, l’aver ricevuto dal 1959 la benedizione di due album come Porgy & Bess e Kind of Blue non gli basta. Nella sua autobiografia scrive: “Ma c’era ancora una cosa che mi premeva di fare alla fine del ’59 ed era iniziare un album con Gil Evans, un album che chiamammo Sketches of Spain”. Un altro disco capitale.

Se vogliamo parlare del 1959 jazzistico e newyorkese (di cui, vedo, non mi sono accorto solo io) come un anno di grazia, allora è sul concetto di grazia nel mondo del jazz che vale la pena interrogarsi. La grazia può generarsi anche dalle fiammate dello sfregamento fra temperamenti e visioni artistiche gigantesche e spesso opposte o contrapposte; oppure dalla coesistenza fra abissi personali e immani altitudine artistiche; e anche dalle circostanze, dal mercato, da una competitività che andava ben al di là dei tabulati di vendita, o da diversi ma a loro modo convergenti sensi di bellezza che fanno dell’idea di “anno di grazia” un’idea fatta anche dell’impossibilità di dimenticare che, in fondo, la grazia è come “Naima”, il brano di Coltrane: un anno di grazia è anche un anno in cui la bellezza è inseparabile – addirittura più del solito – dall’abisso.

Ecco che il 1959 volge al termine. È la sera dell’ultimo dell’anno. Robin Kelley, nella sua biografia di Thelonious Monk, ci racconta che il pianista e sua moglie Nellie sono invitati a festeggiare a casa dell’amica Nica, la baronessa Pannonica de Koenigswarter, pecora nera della famiglia Rothschild (pecora nera perché frequentava i musicisti neri) e mecenate che sostenne molti jazzisti di quegli anni, e Monk in particolare. Arriva la mezzanotte. Monk si siede al piano. Alla festa sono presenti anche Donald Byrd e Hank Mobley. Il primo estrae dalla custodia la sua tromba, il secondo il suo sassofono tenore. Si avvicinano al pianista e si mettono a suonare con lui il brano di Monk che era giusto suonare a quell’ora: “‘Round Midnight”. Quell’anno di grazia se ne va sulle note di uno dei notturni più belli della storia della musica.

Articolo di Lorenzo Alunni , antropologo e traduttore. È nato a Città di Castello nel 1983. Collabora o ha collaborato con Il lavoro culturale, Internazionale, Il Mucchio Selvaggio, Jazzit e altre testate.Tratto dal sito il tascabile.com