Da Céline a Oliver Sacks, passando per Cechov e fino a Philip Roth. Due passioni che si intrecciano, a volte, nell’arte della cura e del racconto.

Per poter essere ancora tra noi Giorgio Bocca avrebbe dovuto vivere cento anni almeno, sopravvivendo alle molte cose che deprecava così bene e soprattutto al virus che tanto ama il nord Italia e i vecchi saggi. Bocca scriverebbe ancora di medici – ne era attratto perché era un diagnosta –, lo aveva già fatto nel libro “Miracolo all’italiana” uscito nel 1962, dove tra i potenti del Boom compare un cardiochirurgo torinese.

Il giornalista tallonò il medico tra il Lingotto e le Molinette, affondando però meno del solito il suo bisturi Olivetti Lettera 22. Scriveva Bocca: “Inseguo il professor Achille Mario Dogliotti per cliniche, ospedali, aule universitarie: oscuro e importuno scriba, nella scia di un sovrano”. Bocca credeva di inseguire un barone e invece scoprì che il celebre chirurgo era uno scriba non meno ambizioso di chi lo voleva demitizzare, tanto che nel 1951 aveva dato vita all’Associazione medici scrittori italiani (Amsi). Un uomo rinascimentale Dogliotti, un maestro antico e carismatico che amava la chirurgia e la scrittura allo stesso modo, pioniere della prestigiosa scuola cardiochirurgica torinese e passato alla storia per l’invenzione del “valvulotomo di Dogliotti”, un ferro che apre le valvole mitraliche troppo chiuse, come pagine di libri intonsi.

Ora che i medici non son più regnanti, ora che insieme agli infermieri non prendono più regali ma botte nei Pronto soccorso della penisola e sono eroi solo se muoiono di Covid, chi avrebbe inseguito Giorgio Bocca? Sarebbe andato in maschera nei palasport della penisola dove i giovani tentano di entrare a Medicina (con la discrezione e la torcia di una maschera del cinema), o avrebbe fatto una gita a Bellano per far visita ad Andrea Vitali, un medico che si è detronizzato da solo deponendo l’ago per scrivere storie di lago? Durante la pandemia Vitali si è tolto la giacca di camoscio per rimettersi un mantello di ermellino macchiato di sangue: è tornato nello studio di medico condotto per sostituire un collega in quarantena. Tuttavia Bocca non lo avrebbe trattato da eroe, ma di certo lo avrebbe interrogato con la solita curiosità anamnestica. Vitali gli avrebbe raccontato allora quello che disse a me qualche tempo fa, già celebrato autore di “Olive comprese”, al Festival della Scienza Medica di Bologna, e cioè che si era stancato di scrivere ricette e moduli di tediosa burocrazia, che con lo stesso tempo e lo stesso inchiostro avrebbe potuto salvare più vite a cominciare dalla propria. Un sovrano può diventare uno scriba di successo, non viceversa. Forse perché uno scrittore è già un medico, non ha bisogno di laurearsi.

Il medico-scrittore di Bellano è solo il più contemporaneo e famoso di una lista lunga quanto il bugiardino di un farmaco potente. Con lui troviamo L.F. Céline, A. Cechov, M. Bulgakov, A. Schnitzler, A.Conan Doyle, A.J. Cronin, Carlo Levi, solo per dire dei più celebri.

La narrazione è una necessità che assimila il letto alla letteratura, il clinico all’uomo chino d’inchiostro. Cechov amava dire: “La Medicina è la mia sposa, ma il vero amore lo faccio con la Letteratura, la mia amante”. Comunque la giriamo, una questione di letto. Medicina e scrittura pulsano di storie che non dormono mai, costringendo i suoi attori alla guardia senza smonto al termine della notte. Per gli indecisi tra le due vocazioni poi è un tormento, il continuo tradimento di chi scrivendo non ausculta e auscultando non scrive.

“Il poeta, come il medico, deve essere reperibile a tutte le ore del giorno e della notte”, scrive in “The Dreamers” Gilbert Adair, e infatti scrittori e medici sono ugualmente condannati all’infedeltà e all’insonnia. Questa ultima non risparmia nemmeno i pazienti, rendendo interminabili le notti dei cardiopatici che temono la morte improvvisa nel sonno e non chiudono occhio. Per alcuni l’insonnia narrativa diventa l’unica via di salvezza, come in “Mille e una notte” dove la specialissima paziente si chiama Shahrazd. All’inizio della storia il re Shahriyr uccide la moglie fedifraga e per vendetta verso il genere femminile si accoppia ogni sera con una donna diversa che puntualmente uccide all’alba. Shahrazd, la figlia del vizir, dovrebbe seguire lo stesso destino ma si salva con una invenzione letteraria: tiene sveglio il re ogni notte con un racconto diverso, riuscendo dopo mille e un racconto a diventare regina senza neppure vincere il premio Strega (chissà ai nostri tempi illetterati di quanto si allungherebbe la vita un cardiopatico se provasse ad ammansire la Morte improvvisa leggendogli ogni notte il bugiardino dei mille e uno farmaci che assume).

Un’altra storia di corna e insonnia viene dal mito: la ninfa Ondina per guadagnare un’anima deve sposare un uomo mortale. Allora si innamora di sir Lawrence e i due si sposano promettendosi fedeltà fino all’ultimo respiro. Avranno un figlio, ma sposando un mortale Ondina ha perduto l’immortalità e invecchia. Un giorno scopre il marito che giace con l’amante russando sonoramente. Ondina, che ancora qualche potere sovrumano ce l’ha, gli lancia una maledizione: “Tu mi hai giurato fedeltà con ogni tuo respiro, finché sarai sveglio potrai avere il tuo respiro, ma appena ti addormenterai ti sarà tolto e morirai!”. Per questo maledizione di Ondina è il modo immaginifico con cui si chiama una sindrome rarissima (colpisce 1 bambino su 200 mila nati) dovuta alla disfunzione dei centri nervosi preposti alla respirazione che così perde la sua natura involontaria. In pratica chi ne è affetto deve ricordarsi di respirare e dunque, senza supporti ventilatori, non si potrebbe dormire né vivere.

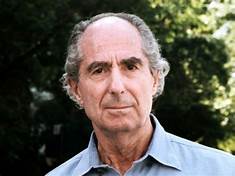

Ci sono due autori insonni di origine ebraica che meglio d’altri incarnano il demone e la scissione medico/scrittore: Philip Roth e Oliver Sacks, ovvero il grande scrittore che sognava di diventare medico e il grande neurologo che diventò eccelso scrittore. Sono loro a parlarci di tre requisiti necessari per servire al meglio la moglie e l’amante: curiosità, fortuna e solitudine. Ne “La lezione di anatomia” il personaggio ricorrente di Roth, Nathan Zuckerman, è uno scrittore di successo ghermito da un inguaribile e oscuro dolore cronico e che si mette in testa di fare il dottore, compiere cioè il percorso inverso di Andrea Vitali: vuole diventare un “umanista interno”. In fondo che male c’è, Kafka voleva diventare cameriere in un caffè di Tel Aviv, un altro scrittore ebraico vuole fare il medico. Dopo una vita di lavoro c’è chi si attacca alla bottiglia, chi al fucile, qualcuno vuole fare la scuola di Medicina.

Nelle sue frequentazioni ospedaliere Zuckerman incontrerà tanti dottori, parteciperà al giro visite della sera con i giovani specializzandi che gli faranno dire: “I medici ogni giorno parlano seriamente con cinquanta persone bisognose. Bombardati di storie dal mattino alla sera, e nessuna inventata da loro. Storie che hanno uno scopo chiaro è pratico: guariscimi… che privilegio stare 40 ore alla settimana tra incidenti d’auto. Di moto. Cadute. Ustioni. Ictus. Infarti. Overdose. Ferite da taglio Morsi di cani. Morsi di esseri umani. Parti cesarei. Questo sì che è lavoro. Ti dimentichi di te stesso”. In realtà Roth aveva sviluppato tanta empatia verso la classe medica nel corso della sua lunga storia clinica conclusasi nella terapia intensiva cardiologica del Presbyterian Hospital di New York dopo una dozzina di stent coronarici, aritmie e scompenso cardiaco. Se Roth invidia i medici immuni dal terrore della pagina bianca, ladri di storie che possono infilarsi in bianchi camici, Oliver Sacks nel “Fiume della coscienza” parla del caso che governa l’incontro tra i medici e le storie, ovvero i pazienti. “Più che nella scienza, mi pare che l’immane ruolo della contingenza, della nuda fortuna, sia ancor più evidente nella medicina perché spesso quest’ultima dipende in modo cruciale dall’incontro da parte della persona giusta al momento giusto con casi rari insoliti, forse unici”. Ci vuole fortuna, anche per “incontrare” un bel personaggio. Come ci vuol fortuna per non essere quella sera al Pronto soccorso quando un infarto è mascherato da gastrite, per non essere denunciato da parenti sobillati da ditte infortunistiche, per non essere aggredito da pazienti frustrati o squilibrati vari, un fenomeno crescente negli ospedali dei nostri giorni.

In fondo ogni scrittore è un moralista e come un medico vuole curare: tra le tante possibili risorse terapeutiche quella più incisiva è la curiosità, che non a caso porta la cura dentro. La curiosità che entra nella pelle dei personaggi è lo stesso bisturi empatico che dà accesso alla carne e al sangue dei pazienti. Per osare la cura bisogna curiosare. Un altro grande scrittore ebraico, Amos Oz, sostiene che la curiosità non è solo uno strumento intellettuale, è un dovere morale. Secondo Oz una persona curiosa è anche una persona migliore. Ad essere poetici si è molto etici.

Mettersi nelle scarpe degli altri è il “dono della letteratura” che non dovrebbe mancare a un medico: i pazienti sono personaggi in cerca di dottore, per buona pace di Pirandello che diceva che la vita o si vive o si scrive, più o meno negli anni in cui Joseph Conrad diceva che si scrive soltanto la metà di un libro, dell’altra metà si deve occupare il lettore. E’ così anche nella cura, il medico prescrive metà della terapia, l’altra metà se la prescrive il malato con i geni e la fiducia nella medicina che ha. Se quest’alleanza fifty-fifty funzionasse davvero potrebbe mitigare la solitudine congenita di chi, tutti i santi giorni, se la deve vedere con il bianco.

Roth descrive perfettamente il terrore solitario delle pagine vuote e delle lenzuola d’ospedale: “Anche quando fai il medico sei solo. Quando ti chini su un paziente nel suo letto, sei entrato in un complicatissimo rapporto specialistico che sviluppi nel corso degli anni con la pratica e l’esperienza, ma alla fine anche così, sei sempre solo con te stesso, sai? Solo con i propri limiti, la memoria , il tuo stile , la tua intelligenza, i tuoi sentimenti, le tue osservazioni, le tue sensazioni, la tua comprensione non basta mai”.

Parlando di scrittori e medici non si può non dire del loro organo più ipertrofico, la lingua. Le parole curano, sono farmaci, è scientificamente dimostrato. La lingua è fatale tavolo verde sul quale il chirurgo dispone tutti i ferri operatori, un’orchestra sinfonica di fonemi, lessemi, sintagmi, morfemi pronti per essere articolati in un suono riparatore. Si entra sempre dalla pelle. Anche il timpano è fatto di pelle. La lingua è taglio e sutura, per smontare e rimontare ipotesi e tessuti, metafore e cura. La lingua deve essere acuta e questo aumenta il rischio iatrogeno, il nocere da evitare , ma non si può entrare nel cuore di una paziente con un mestolo, anche il più innocente. La lingua può essere anche un dia-letto (un’etimologia ardita lo tradurrebbe attraverso il letto), come quella di cui parla il poeta dialettale Luciano Cecchinel in “Tai e duntura”, taglio e sutura. Una cura funziona anche e talvolta soprattutto in virtù di un idioma locale trovato lì dove vivono il personaggio e il paziente. L’area cerebrale preposta al linguaggio si trova nel lobo frontale dell’emisfero dominante, il sinistro, e si chiama area di Broca (vicinissima al talamo, nucleo cerebrale e guarda caso letto coniugale). Il massimo dell’umanesimo si compie quando quest’area è ugualmente vasta in chi parla e in chi ascolta, in chi scrive e in chi legge. Così si può saldare quel patto fifty-fifty, si può compiere l’amplesso con una respirazione Broca a Broca.

La curiosità ultima di chi si cimenta col Grande Bianco è in fondo la morte: per tutta la vita il medico e lo scrittore scavano coi loro ferri nel marmo, cercando le parole per non temere la nemica o semplicemente la frase ad effetto da proferire nel rendez-vous finale: per distrarla o per ingannarsi. Negli ultimi istanti di lucidità prima di morire in un ospedale di New York Philip Roth ha confessato a un amico “Sono stato a trovare la grande nemica, le ho girato attorno e ho parlato con lei, e non dobbiamo temerla. Te lo assicuro”. Con quell’ultima parola il dottor Roth ci ha voluto rassicurare e curare: con la morte si può parlare.

In questi giorni, i 66.600 studenti italiani che hanno sostenuto il test di ammissione a Medicina lo scorso 3 settembre hanno appena conosciuto i risultati. Saranno più curiosi o soli? Più medici o scrittori? E come se la cavano con la lingua? E’ vero che conta soprattutto la fortuna? (Serve anche quella, soprattutto se sono entrati). Giorgio Broca, Bocca pardon, curiosando tra quei cuori tremuli avrebbe provato tenerezza o li avrebbe guardati come giovani promesse, soliti baroni e venerati maestri? Credo alla tenerezza verso sovrani divenuti scriba. Il poeta polacco Czeslaw Milosz, premio Nobel per la letteratura nel 1980, diceva che quando in una famiglia nasce uno scrittore è una sventura. Milosz credeva di parlare di uno scrittore antico e invece, con i suoi ultrasuoni da poeta veggente, aveva fatto la diagnosi prenatale di un dottore moderno.

Articolo di Gabriele Bronzetti per il Foglio Quotidiano